毎度申しあげているように、まったくもって〔無趣味〕な男である。

ゴルフ・マージャン・ケイリン・ケイバ……などまるでノータッチ。

温泉やご当地グルメが目的の旅もあまり関心がない。

サケはそれなりに〔たしなむ〕ものの、フツーのショーチューでいい。(もちろん、上等のワインなら大歓迎だし、アルコール度56度なんて中国酒も大いに愛するのですが)

では、どんなことが好きかというと――。

朝、4時に起きて(その時間に新聞の朝刊複数紙がくる)、まずはじっくり読む。

そして、ヒョイと思い立って、そそくさと外出の支度をする。

近くの西武バス車庫前からAM6:30のバスに乗り、西武池袋線大泉学園に出る。

行きあたりバッタリで、小手指行きに乗る。所沢で次の飯能行きに乗り継ぐ。ガラガラに空いていて、ノンビリと、気分がいい。

飯能で、西武秩父行きに乗り換える。これも、空席が多い。

しかし、オバサンたちのグループがいる場合、ゼッタイ近くの席は避ける。彼女たちのおシャベリは、窓の外の景観などには一切関係なく騒がしく不快だからだ。

飯能から先の車窓には、針葉樹の丘や小山が現われ、里山ののんびりした風景にはまずココロがなごむ。

やがて、いくすじもの渓流を越える。その流れを車窓から見下ろすのが大好きだ。幼い子どものように窓にしがみつく。そして、いくつものトンネル。

高麗(こま)……東吾野。吾野。西吾野。正丸。……そして、終点西武秩父。

朝食をとらずに家を出たので、駅前の仲見世通りのコンビニで(まだ、午前八時ちょっと過ぎで他の店は開いていない)焼きおにぎりに秩父錦というワンカップ酒を買う。

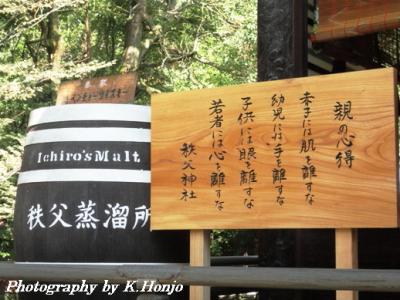

仲見世ストリートの縁台でハラに納める。そのチープで、しかも美味なこと。ホロリとたあいもなくいい気持になって、主目的の秩父神社へ。まぶしい日ざしの参道には人っ子ひとりいない。

境内を掃除する人たちに「おはようございます」と声をかける。

午前九時には徳川家康が社領五十七石を与えて保護したという由緒ある社殿に、神主さんなどが 全員集合しての朝の定例の儀式が行われた。当方もきちんと礼拝をした。

「わけへだてなく、みんながしあわせになりますように」

小生の筆名本庄とは、この秩父と同じ〔武州〕である本庄市の地名である。かつて望田(本名)家の先祖は、本庄の旧中山道でマユの仲買商を盛大に営んでいたが、屋号は〔松坂屋〕。当主の望田信太郎(のぶたろう)は、人力車を乗り継いで、横浜まで商売のために出かけたとか。しかし、その望田信太郎が三十代の初めに急逝して、家業は衰退した――という。

それで物書き業の小生は放送作家時代は〔本庄一郎〕を筆名としていて、時代小説に手をそめるようになった時から〔本庄慧一郎〕を名乗ったのデス。

現在、先祖の墓地は、所沢の西武球場に近い丘の上にある。

これも、先祖が暮らした〔武州〕の地に近いというえにしを重んじたのだ。

そんなコトもあって、とりわけ秩父という土地に親しみをもつ。

以前、「秩父夜祭り」という短編小説(徳間書店「問題小説」1995年2月号)を書くので、1 2月3日の祭りを都合3回も取材したコトもあった。

この西武秩父駅から秩父本線御花畑駅に出る。そして三峰口駅への電車にのる。

その駅前の食べ物屋さんで、またまた冷酒と天ぷらそばで小憩する。

そして、三峰神社へ詣でるか、バスで秩父湖へでも……と思案したものの、結局はズルコケて、そのまま帰路についた。

冷酒のおつまみに供せられたたくわんがことのほか美味だったので、家や子どもたちにと3本買い 求めた。トロトロとほろ酔いでの帰路の電車が実に心地よかった。

当日の費用は5000円ほどか。小生にはこれが上等のゼイタクなのデス。

ケイちゃんの目 ↓