「無責任」というコトバは、かつてコメディアン植木等とそのグループ(ハナ肇とクレージーキャッツ)がフルに駆使してギャグのネタにした。

最近は、政治・社会の最重要な場で、「想定外」というコトバが、「無責任」な奴らによってヌケヌケと悪用されている。

つまり、「責任逃れ」の免罪符にしている。

たとえば、地震と津波、そして原発事故……といった「大事件」に関わってきた責任ある者たちは、シレッとしたツラで「想定外」を口にする。

すべて、「責任逃れ」のためにである。

そいつらの顔は「オレオレ詐欺」をはたらく悪党どものツラに共通する気配がある。その悪臭で胸クソが悪くなるのダ。

「当為」というコトバがある。

哲学用語の「Sollen(ゾルレン)」の訳語で、意味は「あること」「あらざるを得ないこと」に対しての「当然あるべきこと」「当然なすべきこと」を意味する――である。(「角川類語新辞典」より)

現在、政治の場にウロウロしているヤカラは例外なく「当然あるべきこと」に対しての、「当然なすべきこと」を実行する誠意や努力がない。

おのれの無能や怠慢をそっくり「想定外」でごまかしているぜ!

あなたはそう思いません?

――で、またまた、かつての拙著からの転載。

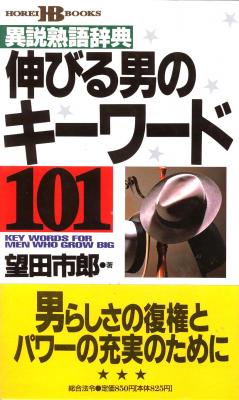

本名望田市郎で書いたホン「異説熟語辞典 伸びる男のキーワード101」の101項目の中から「責任」を転載させてもらいます。

どうぞ、ご笑覧のほどを。

『〈責任〉とは、より良く生きたいという自らの望みと不即不離にあるものだ。もし責任感を捨ててしまうと、より良く生きたいという望みも捨てたことになる。』

パーソナル・アイデンティティ(personal identity=個人の存在理由)ということがあらためて問われている。なんとなく、群れや組織にまじって流されるように過ごしてきたビジネスマンたちも、経済や産業の大変革や、企業や組織のリストラなどの揺さぶりで否応なしに〔個〕としての認識を強いられている。従来の雇用関係や労働環境は、能力主義の導入という稀有な潮流のさなかで音をたてて変貌し、もはや曖昧は許されない。

アメリカの経営学者、P・F・ドラッカーのいう「数百年に一度の世界大変革のとき」を持ち出すまでもなく、いまビジネスマンが体験している混乱や混迷は、たやすくやり過ごせる一過性のものではないはずだ。

従来は、なにかにつけて、群れに依存し、組織にまぎれて(横並び主義という言葉も同義語である)きた人間には、総じて〔顔〕がない。〔個〕としての覇気がない、主張がない。人間としての息づきや魅力に乏しい。これらのことすべては、責任というものに対する意識の希薄さに原因しているのではないだろうか。責任という名の確固たる意志の欠落した人間に、パーソナル・アイデンティティが具備されるわけがない。

こんなエピソードがあった。

メキシコの大統領イグナチオ・コモンフォード(1812〜63)は、衆望を担い、メキシコ行政府長官の要職に就いた。積極的に国の改革に挑んだが、メキシコ政府の体質に結局は不満をいだくようになり、ついには不平分子を糾合して反政府運動を展開する。反乱は予想以上に成功したが、政府の要人であった自分が反乱軍の首領として行動したことに責任を感じ、自分自身を罷免し、断固、国外追放の処分を行ったというのだ。

〔責任総欠落時代〕ともいうべき昨今、とりわけ、日本の政界の人間にはイグナチオ・コモンフォードの心意気の万分の一の気概もない。ということは、〔責任感を捨ててしまったということは、より良く生きるという望みを捨てたことになる〕 という前述の言葉がそのままあてはまる人種なのだ。

自分の存在理由の基本は〔責任〕である。そこをあらためて確認したい。

――「異説熟語辞典 伸びる男のキーワード101」

(望田市郎(本庄慧一郎)著/総合法令1994年刊より)

ケイちゃんの目 ↓

深大寺・節分の頃