あらめておのれの履歴をふり返ってみると、半世紀あまり一貫して日本語を素材にした仕事(ラジオ・テレビ・構成台本/舞台脚本/TVCMプロデユース・企画・COPY/時代小説・現代小説/五七五・評論集・エッセイ等)をしてきた。

現在の書斎は、古書店の倉庫のようで「創作の遊園地」になっている。

現在の書斎は、古書店の倉庫のようで「創作の遊園地」になっている。

●執筆トリオ 本庄慧一郎/みさき けい/深実一露

「脚本家ニュース」の「テレビが消えた日」

●そういえば――

日本脚本家連盟という団体の会員である。同時に放送作家協同組合の創立時(昭和34年/1959)からの会員である。

放送局といえばNHKのみの時代から、民間放送がスタートした時代から関わってきた者――ということになる。

●そういえば――

機関誌「脚本家ニュース」の記事(2017年6月1日発行)の冒頭にこんな一文があった

近年、テレビが消えている――。

家電量販店の新生活準備キャンペーンを見ていると、家電セットの中にテレビがあにのだ。テレビといえば、かつては『三種の神器』と喧伝された電化製品の主力である。事実、残りの二つ――洗濯機と冷蔵庫は、今でもキャンペーンのセットに含まれている。テレビだけが消えてしまっているのだ。(後略)

家電量販店の新生活準備キャンペーンを見ていると、家電セットの中にテレビがあにのだ。テレビといえば、かつては『三種の神器』と喧伝された電化製品の主力である。事実、残りの二つ――洗濯機と冷蔵庫は、今でもキャンペーンのセットに含まれている。テレビだけが消えてしまっているのだ。(後略)

(筆者 鈴木雅詞氏)

洗濯機や冷蔵庫は相変わらず必需品なのだが――。

●そういえば――

一方で、ドラマが「視聴率ベスト20」にランクされることも珍しくなった。

とりわけ、手間のかかる時代物はカゲをひそめた。現代物のドラマもヒット劇画・マンガを原作としたものの他は、腰を据えたドラマも見当たらない。

●そういえば――

お手軽な「旅番組」……というより「イージーな散歩番組」が目に立つ。それも、いずれも「行き当たりばったり」の雑な作り方で、やたらガイド役の者が行く先々で不作法に卑しく、大口をあけてモノを食う――めぐり歩くその土地の街の、自然の、住人たちの暮らしの中にはいくらも「新発見」の意義や感動や、視聴者にとっての「なるほど!」があるはずなのに、まったくもって、イージーなのだ!

●そういえば――

「娯楽の王者」と称された映画をテレビというモノが揺さぶった時代もあった。そしていま、スマホなるモノがそのテレビを揺さぶる――。

「満2歳児がスマホで遊ぶ」というドキュメントを見た。スマホを指で操作する2歳児の映像には――考えさせられたねぇ!

内閣府による『低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査』によると、インターネットの利用率は、0歳で3.1%、1歳で9.1%、2歳で28.2%、3歳で35.8%。9歳になると65.8%となり、半数以上が利用しているというデータがある。コワイねぇ。

●そういえば――

前回(第521回/通算633回

●それにしても――

経済的には「成り上がった」けれど、結局はおのれの生き方では「成り下がった」というヒト……多いなぁ。

「テレビメディア・パラサイト」というコトバと無縁でいたいと思わないのねぇ?

資料本棚からテレビ関連本の一部

ケイちゃんの目 ↓

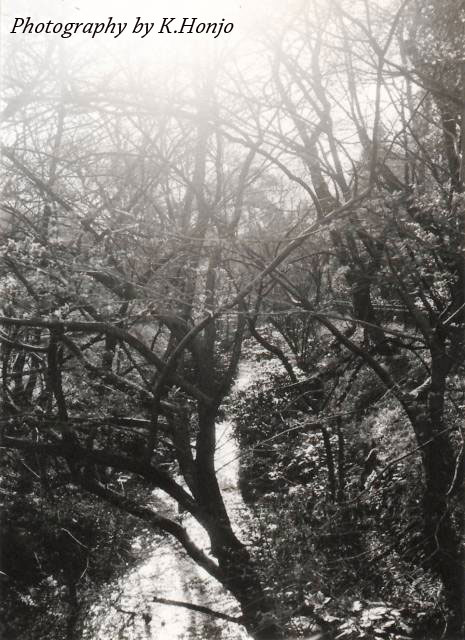

Scenes of memories

桜桃忌(太宰治の命日6月19日)

桜桃忌(太宰治の命日6月19日)

太宰治が「入水」した玉川上水