●このHPを通じて親しくおつきあい下さっている皆様、「週1更新」のパターンをハズして2回ほどお休みさせてもらいました。すみませんでした。

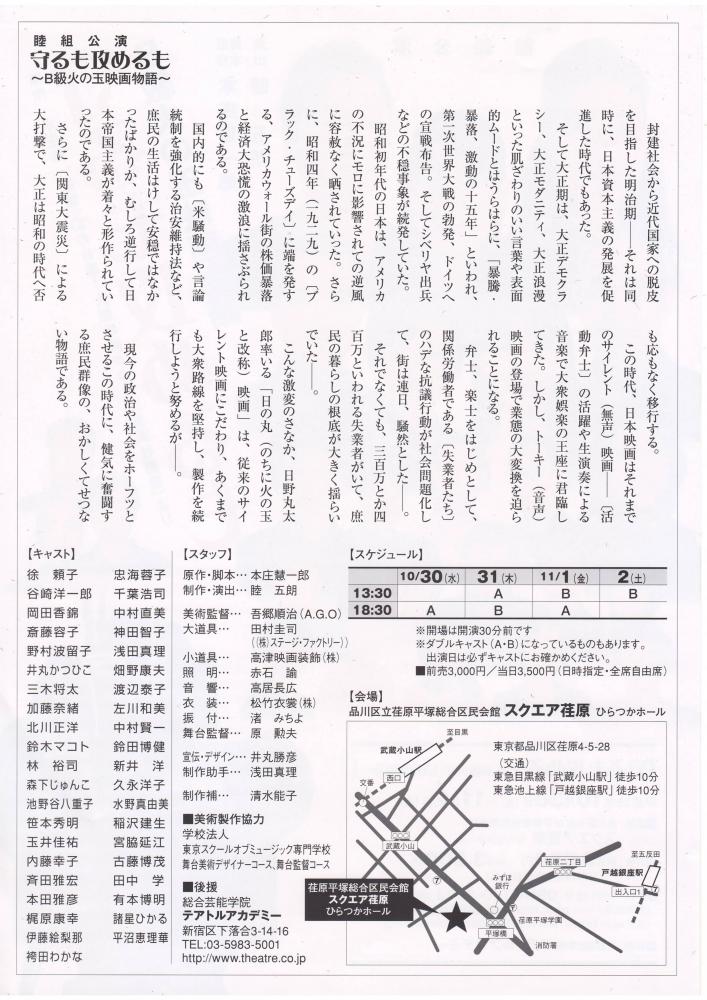

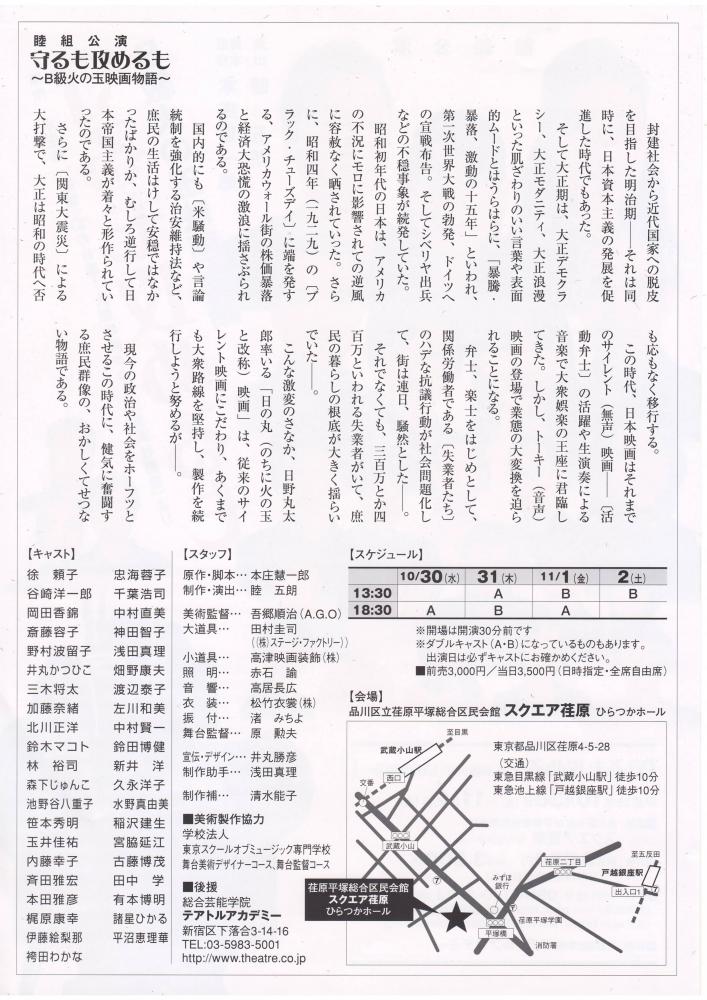

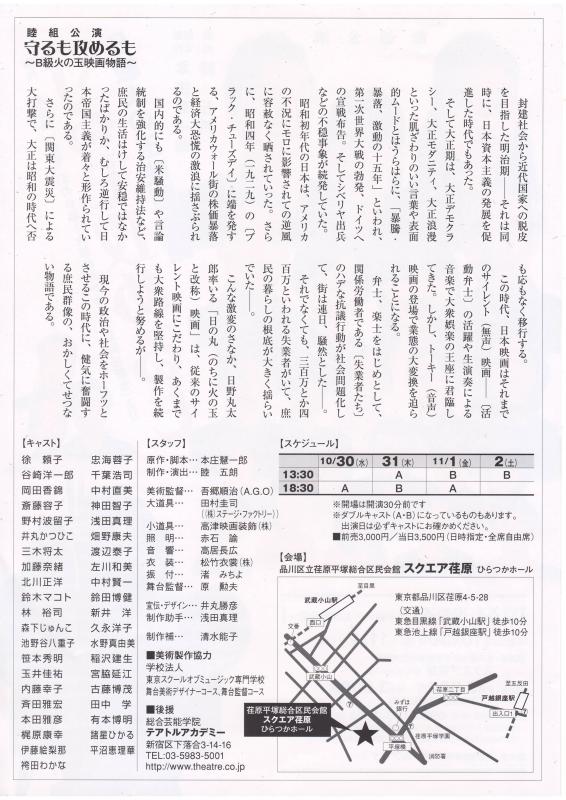

●去る10月30日(水)〜11月2日(土)までのテアトルアカデミー睦組公演『守るも攻めるも/B級火の玉映画物語』をフォローしていたことや、公演時においで下さるお客様をお迎えすることなどで、お休みしました。

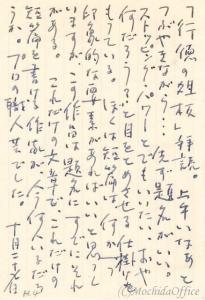

(略)冒頭、子供たちが飛び出して行ったり来たりで、まず引き込まれ、笑えました。その後、出征する息子をめぐる母親と娘のやりとりが続き、時代背景が印象づけられるとともに、「女・子供」に共感を寄せる作者の視点がくっきりとしました。最後の場面で、乱入したやくざ者たちを撃退するのが元気な女性たちだった場面ともよく呼応していましたし、日野丸太郎のおめかけサンに子供がいたことを知りながらそれを許していた夫人に、丸太郎が詫びるという<笑える>エピソードとも相まって、女性たちが大らかに下支えして成り立っている世の中というもの、作者の人間観がよく描かれていました。

丸太郎の家族が横軸、火の玉映画が縦軸という感じで舞台が進行していき、主人公の内面と人間関係がしだいに重層的に深まっていました。

長男の死を知る場面、大事な息子の死を「犬死に」と言わなくてはならない親の気持には、思わずもらい泣きしました。遺品のハーモニカも切なかった。

可憐に<ちり紙のようにひらひら>舞うかと思えば、<海をはるばると、世代を継いで渡る>力強さも持った蝶のイメージが、次男の繊細さと意志の強さに重なり、その次男が無理やりに検挙されてしまうという展開も鮮やかでした。

このように二人の大切な息子をそれぞれに戦争で奪われてしまう主人公が、同じように戦争で苦しむ庶民のためにサイレント映画にこだわり続ける気概が、静かに淡々と伝わってきました。

じっくりと人間を描いた、丁寧なお芝居だと思いました。

私はサイレント映画を知らない世代ですが、舞台の佳境「実話・玉の井物語」の製作発表会見という形で、それを芝居上に<再現>する工夫は、演劇的で大変面白かったです。発想の勝利ですね。(略)

ウィーン帰りの青年が、屈せずに、明るくちんどん屋の先頭に立っているラストもすがすがしかった。

お芝居全体に、力強く大衆のたくましさが響き渡り、通奏低音のようでした。

(略)全体を通じて「泣かせる」場面は、作者の台詞の力もあってそれなりの情感が出ていましたが、「笑わせる」や「拍手・手拍子をもらう」というのは、演技力がないとなかなか難しいと感じました。日頃、当たり前のように感じて観ている芝居も実際は厳しい稽古のたまもの、プロの業なのだと実感しました。(略)

●それと、もう一つは、来年(平成26年/2014年)に執筆することになった(初体験!)の新聞小説のための資料集めと、集中べんきょうに努めました。

●主題は「武州埼玉が生んだ全盲の賢人・塙保己一」――この思いもかけなかった企画は、わが祖先の地・埼玉本庄市(筆名の本庄はこの地名に由来する)の有志市民の皆さんのプロジェクトでのキャンペーンの一環として着手するのです。

●あのヘレン・ケラー女史が「日本にもこんな(全盲の)ハンディを克服して立派な仕事(書籍の編さん・出版業)をした人がいたんですね」と感嘆したという「塙保己一」の新物語づくりに挑戦します。

●メディアはあえて「埼玉新聞」ときめ、そのプレゼンに応諾を頂いた。

新しい年に新しい仕事を!

どうぞ皆さん、これからもこのHPをご愛読下さい。