●シトシトピッチャン・シトピッチャン

これはかの「子連れ狼」の主題歌でおなじみのオノマトペのケッ作である。

父・拝一刀とその子大五郎が数奇な運命を引き摺っての旅をする――その二人の孤影を濡らす冷たいしぐれは人恋い雨。

コトバを頼りになんとか暮らす小生にとっては、「なるほどなぁ」である。

●シコシコ・セコセコ・ボチボチ・オロオロ

これらのオノマトペは、小生の生業(なりわい)としての文筆業の日常にもっともふさわしい。

なにしろ、かつての仕事だったラジオ・テレビの台本や脚本書きの作業にはこのカタカナ語が最もよくその状態を現していた。

しょせん、ガッポリ・タンマリ・ニタニタ・グフフフ……なんてムカンケイ。

でも、おのれの性向にピッタシ・カンカンと思い込んで飽くことなく続けている。

このところ文庫書き下ろし時代小説をベースにあいかわらずシコシコ・コツコツ。そして、電子書籍iPad登場で出版業界はワサワサだけど、なんとなくこちとら、ウキウキ、ソワソワして……。

●グダグダ・しゃーしゃあ・ヌケヌケ・ヨボヨボ

沖縄の基地問題でのハトヤマさんの失態について、自民党とおエライさんが鬼のクビをとったかのように得意げに糾弾してみせる。

でもネ、考えてもごらんよ。自分たちが政権の座にいた半世紀余り、ノラリクラリ・ノホホン・ボヤボヤと放置してきたことだろうが。

やたら物笑いのタネになるばかりのスタンドプレー(見得を切る)のことを俗に〔安物の長兵衛〕といって、ヤボの極致とするのでアル。

●キラキラ・イキイキ・ツヤツヤ

新鮮な魚を見究めるキーワードが、目がキラキラ澄んでいるコト、姿かたちがしゃっきりツヤツヤしていること。そしてふんいき全体がイキイキしていること。

そういえば――ソーリ大臣とか政治家たちに新鮮な魚を想起させる者って、まるで居ないねぇ!

●チンチンポンポン・チンチンポンポン

広告制作、コピーライター時代、さんざんお世話になった作曲家桜井順さんの本「オノマトピア/ 擬音語大国にっぽん考」(電通1986年刊)は実にオモシロイ。

チンチン電車、鉄びんの湯のフットーする音のチンチン。犬のアクションのチンチンなどの例があるが、〔オ〕をつけると男のソレのことだよネ。

小生がとりあえず訳詞というコトになっているレコード「チンチンポンポン」(キングレコード1976年)は当時シングルヒット賞をもらった。

最近、DJ・ピストン西沢氏によってカバーされ、巷で話題になっているというウワサをよく耳にする。

このチンチンポンポンとはイタリアの汽車ポッポの歌だった。

その歌をかわいいかわいい幼い兄ちゃんと妹ちゃんが一緒にお風呂に入ってる歌に、小生がトンデモナイ〔意訳〕をした。

この歌詞の「チンチン」に〔オ〕の字はついていません。念のため。

●モソモソ・ワサワサ・セッセ

原則として週替り――よほどの事情が発生しない限りこのルールを守っているHP「本庄慧一郎のつれづれ愚差」は、すでにこの回で通算277回。ご愛読下さっている皆さんに感謝しています。

それもこれも、娘や息子やワイフなどの家族ぐるみの〔零細家内工場〕あってのコトでゴザイマス。

そして今回、「新宿今昔ものがたり/文化と芸能の三百年

たちまち、お手紙、おハガキ、そして電話とたくさんのご返事がいま殺到しています。素直にドキドキ・ワクワク・ソワソワしています。

ありがとうございます。皆様。心から――謝々です。

P.S――新刊のご案内

「口入れ屋新八江戸暦 風の迷い道 ![]() 」(廣済堂文庫/2010年7月1日発行)が発売されます。

」(廣済堂文庫/2010年7月1日発行)が発売されます。

今月、6月18日頃から書店店頭でも販売されます。

ケイちゃんの目 ↓

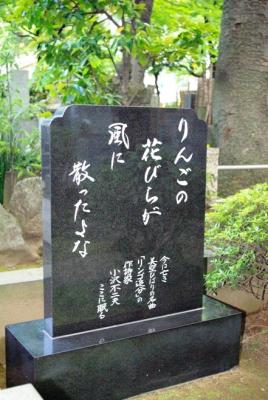

狭山不動尊の水子供養の地蔵さんたち