そして、編集者・評論家 粕谷一希さんのこと。

●「物書き」の師として慕った劇作家三好十郎さんが、劇団民藝の滝沢修さんに書いた『ゴッホ小伝/炎の人』の縁もあったが、もともとあの劇団が好きだった。

●御大宇野重吉さんをはじめ、大滝秀治さん、佐野浅夫さん、垂水悟郎さんなどのベテラン俳優さんをTVCFナレーターとしてお願いして、おかげで、しっかりした作品に仕上げることが出来た。

●当時(1976年頃)は、まだ民藝所属だった真野響子さんには、「映像」のヒロインでご出演を願った。(スコッチウィスキー・カティーサークのCF)

現在もお美しいが、当時はもう……というワケで、GOODな作品が出来て、商品もバンバン売れた。

●このカティサークのキャンペーンで石坂浩二さん、米倉斉加年さん、川津祐介さんのイラストのスカーフプレゼント・キャンペーンもやった。

●その米倉さんは、劇団民藝では、宇野重吉さんに心酔していた。

やがて民藝を退団した米倉さんは73歳のとき、劇団海流座をつくる。

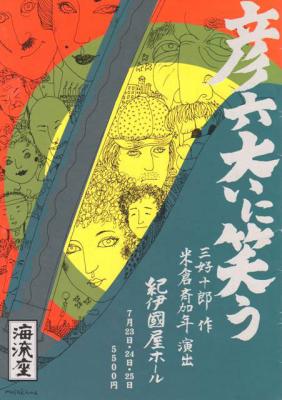

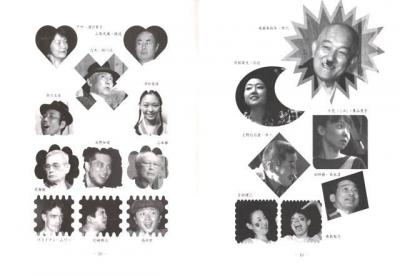

●海流座4年目に、三好十郎作『彦六大いに笑う』というホンを上演した。

この『彦六――』は、昭和初年という時代を素材にしたコメディタッチの物語で、昭和初期の新宿の街が舞台になっている。

●たまたま、拙著『新宿今昔ものがたり/文化と芸能の三百年

●小生が舞台を拝見した日、ひょんなことで彦六役の米倉さんがセリフを忘れて――そのことを、後にていねいにお手紙に書いて下さった。まじめで、誠実なお人柄は、 このギョーカイではむしろ希有のこと――と思った。

●米倉さん、あの森光子さん主演の『放浪記』のロングラン公演でも活躍したし、渥美清さんの『寅さんシリーズ』でもひょうひょうとしたキャラクターで大活躍した。芸達者だった。

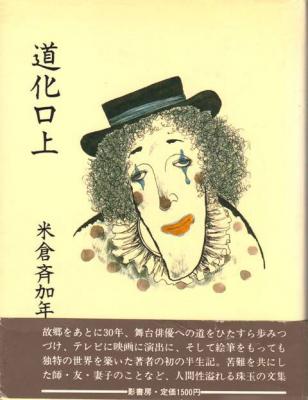

●『道化口上』(影書房1985年刊)という本がある。

米倉さんのエッセイ集である。

この影書房の社主は松本昌次さん。「日本の出版界の編集者の大先輩」として関係者の皆さんに畏敬されてるお方だ。

●小生が、ラジオ・テレビ・CF制作の仕事から「転進」しようと思い悩んでいる時、それまで一切、手を付けることのなかった「小説」に挑戦した。

その第1作目の原稿をすんなり採用し、出版して下さった方が影書房の松本昌次さんだった。

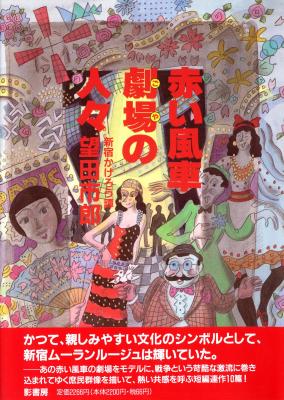

『赤い風車劇場の人々/新宿かげろう譚

●書籍の装丁・装画・デザインなどに携わるプロの方々の団体があって、最近、その機関誌に原稿を――という依頼があった。

拙稿の原稿は『物書き業 道中控/仕事と人と本と書斎と』(仮題)で、編集担当のK氏と具体的な綿密な打ち合わせをした。

●文庫書き下ろし時代小説は、1冊で400字詰め原稿用紙300枚〜350枚。

ラジオ・テレビなどの台本は、そのへんのところ(校正・校閲)はいいかげんだが、活字の本はていねいだし、厳正である。

●この原稿では、「物書き業半世紀」というおのれの来し方をかえり見て、「ありがたいご縁を下さった人々」のことを書いた。

(いずれ、この稿に加筆して、「物書き業」としてのおのれの記録をまとめたいと思っている)

●米倉さんの思いがけない訃報に接して、彼のエッセイ集『道化口上』を取り出して再読した。

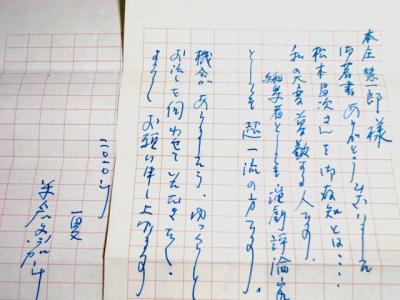

その本の頁の間から、ハラリと二通の封筒が出てきた。

●その一通の便箋に「松本昌次さんを御存知とは……私の大変尊敬する人です。編集者としても演劇評論家としても超一流の方です」とあった。

●にんげん――やっぱりお人柄ですねぇ。得難い貴重なもうひとつのえにしがあったのですねぇ。

米倉さん、「あっち」へいったら、ゆっくりいい話をしましょう。

●5月30日にお亡くなりになった編集者・評論家粕谷一希さんのことは以前

8月31日付朝日新聞『惜別』欄に、あらためての記事が出てて、しみじみ読みました。

1983年の頃のフォトのキャプションに「たばこと酒が好物。多弁な人ではなかた」とあった。

でも、発刊したばかりの雑誌『東京人』の編集長だった粕谷さんは、小生に文句なしに親しくして下さった。(一面識もない小生は、「五七五とフォトとエッセイでつづる――東京ヒッチはいく」という企画をプレゼンして、すぐ採用されたのだった)

あの「多弁な人ではなかった」というフレーズに「このボクにはとくに親しくしてくれたのかな」と、つい涙ぐんだりしている……。

●テアトル・エコー公演『大都映画撮影所物語』に対して下さった粕谷さんの手紙。

その後、小生のためにお祝いの会を催して下さった!

あらためて、お二人のご冥福をお祈り申しあげます。