「処女作」というキラキラ語

●それにしても――

何とか書きまとめた生涯で初めての作品(小説)が、さいわい出版刊行されて本として市場に出た場合――その作品を「処女作」と称すらしい。(もちろんナマ原稿のまま死蔵されていても「処女作」なのだろうが)

●それにしても――

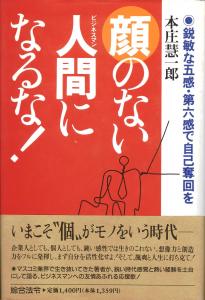

当初、演劇(舞台脚本&演出)を志望しながらも生活費稼ぎに追われて、開局したばかりの民放ラジオ局の仕事にのめり込んだ。

以後、すぐそのあと開局した民放テレビ局の仕事などをムキになってこなした。

さらに、テレビ局の大勢のスタッフたちと組んでの作業よりも、自分自身でプロデュースできる――「思いのままになる場所を」というコンタンをもった。

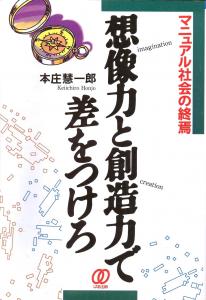

それで、TVCMの企画・コピー・作詞(音楽制作等)のクリエイティブハウスを自分の手でつくることにした。

●それにしても――

そのクリエイティブ集団はトントン拍子に進展したのだが――結局は重要課題である「資金ぐり」などのマネージメント面で頓挫する。

●それにしても――

つまるところ、放送作家やTVCM制作の仕事は――しょせん複数の者たちの協同作業で、その点が当時の本庄慧一郎(望田市郎)の強い不満として胸の底にわだかまった。

●それにしても――

放送作家もコピーライターも「物書き業」ではあるが――とことんのところで「個人作業」ではない。

それならこの際「作家」というフィールドに挑戦したいと強く念願した。

その当時、身辺の事情はややこしく混乱していた――しかし、その整理作業に必死に取り組んだ。

●それにしても――

「作家作業」という「小説執筆環境」とはほど遠い状況のさなかで、何とか400字詰めの原稿用紙480枚という大作(?)に挑戦し――何とかまとめた。

出版社に――というアテもコネも皆無だった。

●それにしても――

その時、影書房という小さな出版社の社主だった松本昌次氏を紹介してくれる人がいた。

松本氏は「いますぐというわけにはいかないが、近い将来ホンにしてあげましょう」と確約してくれたのだ。

●それにしても――

ラジオ・テレビメディアの仕事(番組の構成・脚本など)では、結局は「グループ作業の一員」になってしまう――という不満を、とにかく「望田市郎作」や「本庄慧一郎作」のクレジットで発表したい――という希望と意欲は尖っていった。

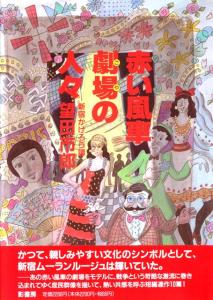

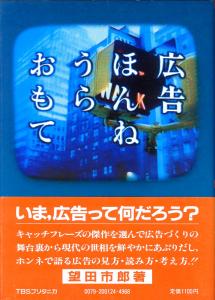

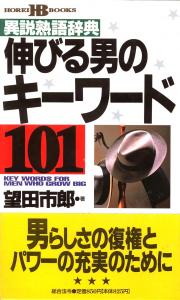

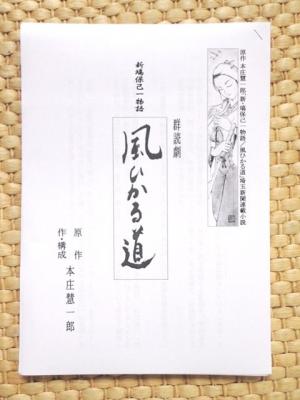

望田市郎(本庄慧一郎)の「処女作」となった著作本(影書房1992年刊)

●それにしても――

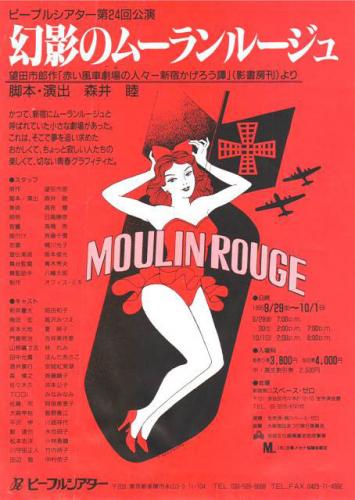

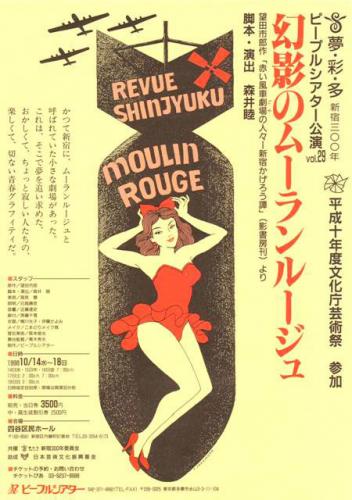

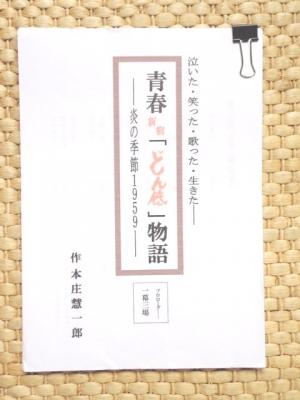

この小説「処女作」は、劇団ピープルシアターの公演(脚色森井睦氏)で1995年10月と1998年10月に上演され好評を博した。

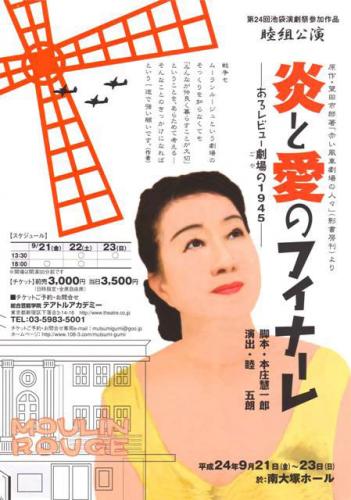

さらに本庄自身の脚色で2012年9月(テアトルアカデミー睦組/演出睦五朗氏)で上演されて、こちらも大好評だった。

●それにしても――

影書房社主で編集者でもある松本昌次氏は、

「処女作というモノは、ゴチャゴチャ手を入れないほうがいい」

とおっしゃると、その「処女作」をすんなりホンにしてくれた。ラッキーだった。

●それにしても――

「処女作」というコトバを広辞苑でひいた。

「処女/処女受胎/処女地/処女膜/処女林」など、活字を読んでいるだけでドギマギするような単語が並んでた。

●それにしても――

ずいぶん原稿用紙を書き捨てたはしたが、文字通り生まれて初めてまとめた(480枚)の小説が、きちんと装丁された(イラスト・デザイン高氏雅昭氏)文句なしの「出版物」になって市場に出たのだ。

●それにしても――

その段階では松本昌次氏について、本庄は正直、詳細に存じ上げなかった。

しかし、松本氏の編集者としての経歴は「本好きだった本庄」をあらためて仰天させた。

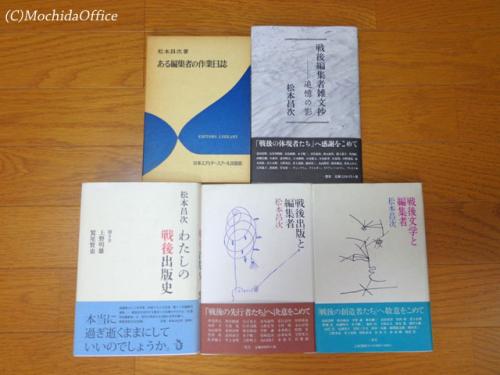

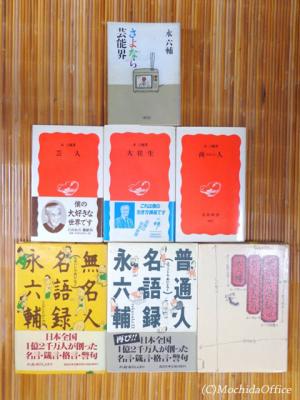

松本昌次氏 著作本

松本昌次(まつもとまさつぐ)

1927年10月、東京生まれ。高校教師等を経て、53年4月から83年5月まで未來社勤務。同年6月、影書房創業、2015年7月、同社を退く。その後も編集者として現在に至る。

著書:『朝鮮の旅』(すずさわ書店・1975年)、『ある編集者の作業日誌』(日本エディタースクール出版部・1979年)、『戦後文学と編集者』(一葉社・2001年)、『わたしの戦後出版史』(トランスビュー・2008年)。

編書:『西谷能雄 本は志にあり』『庄幸司郎 たたかう戦後精神』(ともに日本経済評論社・2009年)。

松本氏著作最新刊『戦後編集者雑文抄/追憶の影』(一葉社・2016年)奥付より

●それにしても――

編集者として松本昌次氏が採り上げた作家・評論家の諸氏と、その作品・評論が、いずれも快い納得感を与えてくれた。

そして現在も、松本昌次氏はご健在で、執筆と講演活動でお忙しいようだ。

●それにしても――

どっぷり全身つかっていた電波メディアの仕事(ラジオ・テレビ・TVCM等)から訣別して、この本庄も何とか「作家」を名乗れる著作本を出せた。

●それにしても――

ラジオ・テレビ、そしてTVCM時代の仕事仲間とはとことん疎遠になった。

正直「名刺なければタダの人」のようなお方ばかりだったものねぇ。

●それにしても――

テレビというメディアとその番組(とりわけエンターテインメント番組!)をツラツラ眺めていると「この出演者たち……大丈夫かねぇ」とつい呟いたりしてしまう。

●それにしても――

「物書き業、半世紀あまり」のほぼ半分のあたりで、それまでの電波メディアの仕事からあえて「作家」「脚本家」にスイッチして、とにかくもうひと仕事と呟いている昨今――あらためて歩んできたいままでの道、そしてこれから進むべき道をじっくり見直して、新しい「処女地」「処女林」へと歩き出そう! と意欲している昨今だ。

松本昌次氏のご健筆、ご活躍を心から祈念しております。

ケイちゃんの目 ↓